適応線スペクトル強調器(Adaptive Line Enhancer, ALE)によるノイズ除去を試してみました。

久しぶりにノイズ除去を試してみたく、参考文献[1] を読んだら、ALEが紹介されていましたので、Python で実装してみた次第です。

ALEの原理

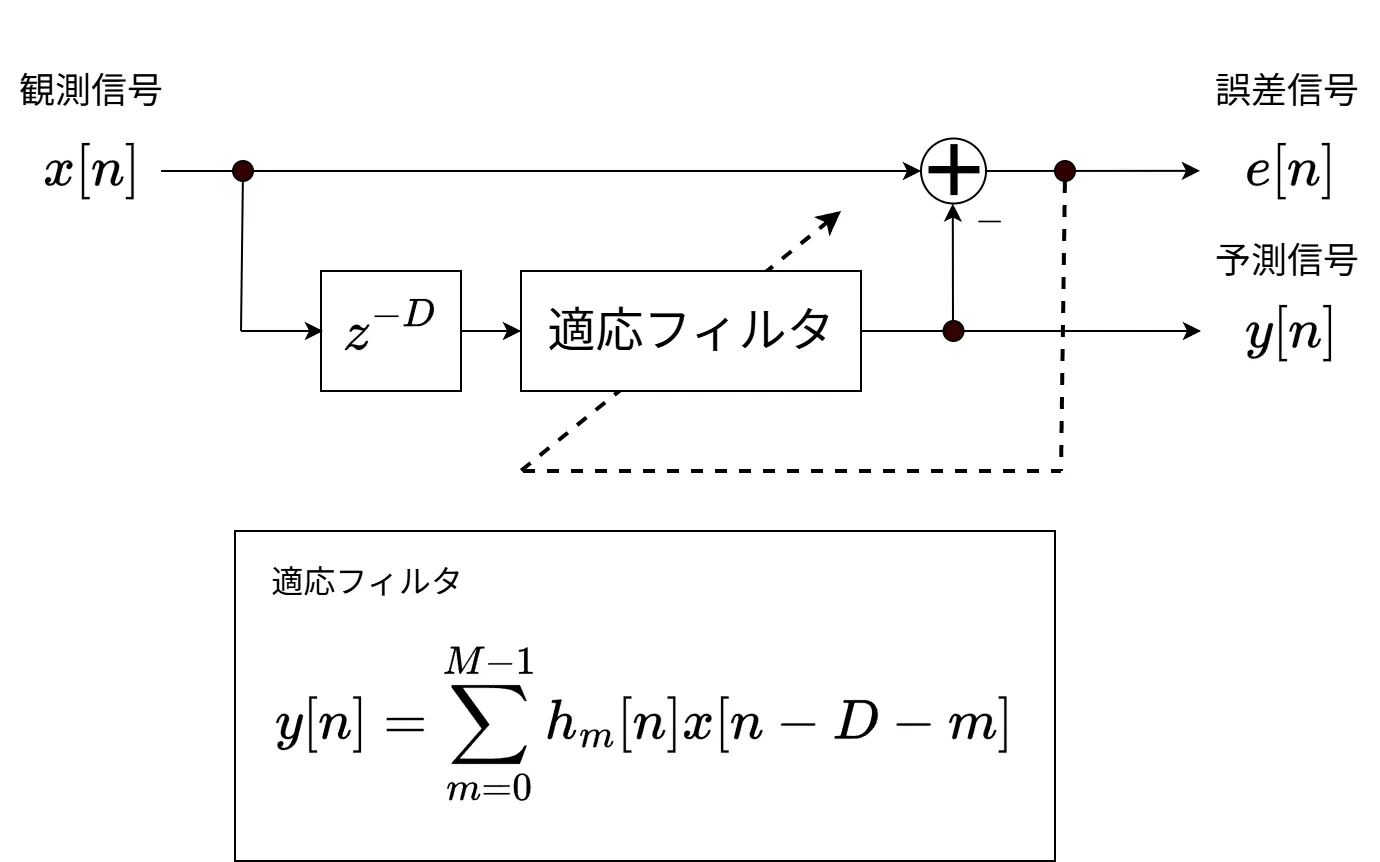

ALEのブロック図を以下に示します。

ALEでは図のように D サンプル遅延させた \(\ x[n-D]\ \)から適応フィルタを使用して予測信号\(\ y[n]\ \)を出力します。

適応フィルタの係数 \(\ h_{m}[n]\ \) の更新のやり方は何でも良いそうですが、NLMSアルゴリズムを使用する場合は、以下の式で更新します。

h_{m}[n+1] = h_{m}[n] + \mu \frac{x[n-D-m]}{\sum_{l=0}^{M-1}x^{2}[n-D-l]} e[n] $$

ここで、\(\mu\ \)はステップサイズです。

これでノイズ除去できる理由としては、白色雑音は過去の信号と相関がないため、予測信号のなかに含まれませんが、正弦波などの周期的な信号は過去の信号の線形結合で予測ができるため、ノイズ除去した信号を抽出できるというわけです。

プログラム

ALEのプログラムを Python で実装しました。ソースコード ale.py は以下となります。

import soundfile as sf

import numpy as np

# パラメータ

M = 500 # フィルタのタップ数

mu = 0.001 # ステップサイズ

D = 10 # 遅延量

wav_in_name = "input.wav" # 入力WAVファイル名

wav_out_name = "output.wav" # 出力WAVファイル名

# WAVファイルを読み込む

x, fs = sf.read( wav_in_name )

# 配列用意

x_buf = np.zeros(M, dtype=np.float64)

h_buf = np.zeros(M, dtype=np.float64)

y = np.zeros(len(x), dtype=np.float64)

# eps 用意

fi = np.finfo(np.float64)

eps = fi.eps

for n in range( len(x) ):

# バッファに詰める

x_buf[1:M] = x_buf[0:M-1]

if n-D < 0:

x_buf[0] = 0.0

else:

x_buf[0] = x[n-D]

# 予測信号を求める

y[n] = np.sum( x_buf * h_buf )

# 誤差信号を求める

error = x[n] - y[n]

# 適応フィルタ更新

power = np.sum( np.square(x_buf) ) + eps

h_buf = h_buf + (mu * error * x_buf)/power

# WAVファイルを書き込む

sf.write( wav_out_name, y, fs, subtype='PCM_16' )

19~21行目:適応フィルタ更新におけるゼロ除算を防ぐためにあらかじめマシンイプシロンを用意しておきます。

25~30行目:x[n-D]をバッファに詰めています。\(\ n-D < 0\ \) のときは0を詰めるようにしています。

実行方法

(1) プログラムを実行するディレクトリにソースコード(ale.py)とノイズ除去したいWAVファイルを格納する。

(2) ソースコード4~9行目のパラメータを修正する。

# パラメータ

M = 500 # フィルタのタップ数

mu = 0.001 # ステップサイズ

D = 10 # 遅延量

wav_in_name = "input.wav" # 入力WAVファイル名

wav_out_name = "output.wav" # 出力WAVファイル名

(3) 以下のコマンドで python を実行すると、ノイズ除去信号(output.wav)が出力される。

$ python ale.py実行結果

ALEを使用してノイズ除去できるか確認してみました。設定したパラメータの値は以下です。

| 引数 | パラメータ名 | 記号 | 値 |

|---|---|---|---|

| 1 | フィルタのタップ数 | \(M\) | 500 |

| 2 | ステップサイズ | \(\mu\) | 0.001 |

| 3 | 遅延量 | \(D\) | 10 |

とりあえず、参考文献[1]で使用していたパラメータ値を使用しています。

文献[1]によると、フィルタのタップ数が小さいとフィルタの特性が緩やかになり、白色雑音も含まれやすくなるため、タップ数は数10~数100くらいが良いとのことです。

遅延量 D については1以上に設定すればよいそうですが、一応やや大きめに設定しているとのことです。

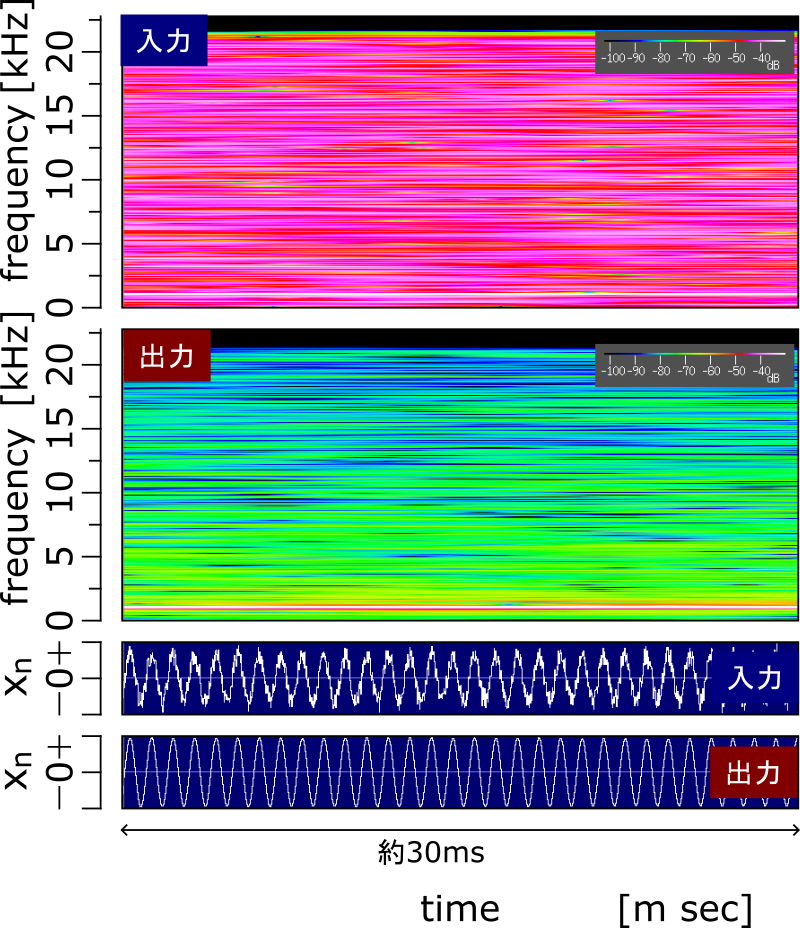

正弦波 + ノイズ

まず、1kHz の正弦波に白色雑音を付加して、ノイズ除去できるか確認しました。入出力の音ファイルは以下となります。

入力(正弦波+ノイズ)

出力(ノイズ除去後)

波形とスペクトログラムについては以下のようになっています。

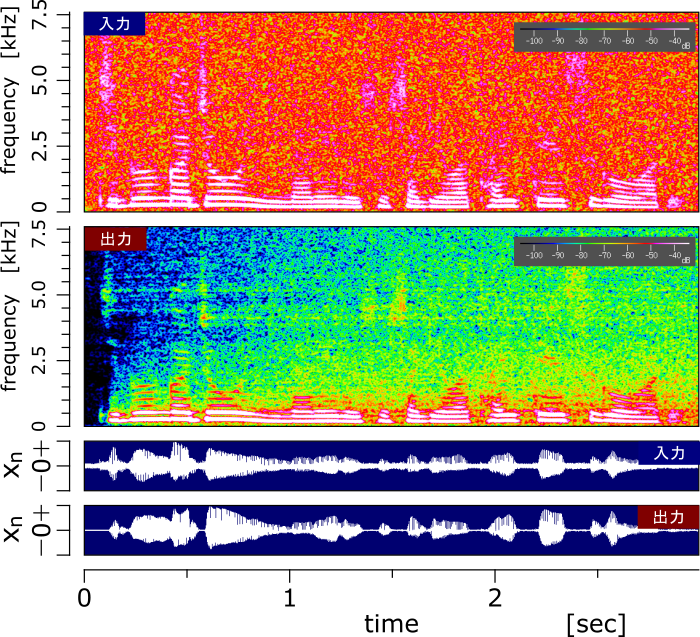

音声 + ノイズ

つぎに音声に白色雑音を付加して、ノイズ除去できるか確認しました。音声は部分的に周期的な信号となっているので、上手くいくかもと思ってやってみました。入出力の音ファイルは以下となります。

入力(音声+ノイズ)

出力(ノイズ除去後)

波形とスペクトログラムについては以下です。

おわりに

本記事では、適応線スペクトル強調器を実装して、ノイズ付加した正弦波と音声からノイズ除去してみました。

思った以上にノイズ除去されていて驚きましたが、音声の子音とかは周期的な信号ではないため、ノイズと同じように抑制されているなと感じます。そのため、音声にALEを適用するのは少し難しそうな印象です。

■参考文献

[1] 川村新、”音声音響信号処理の基礎と実践”、コロナ社、2021.

■使用した音声について

この記事で使用した音声は Mozilla Foundation で提供されている音声を使用させていただきました。

【音声のページ】

・ "Common Voice: A Massively-Multilingual Speech Corpus" 2020 Mozilla Foundation (Licensed under CC-0) https://huggingface.co/datasets/mozilla-foundation/common_voice_14_0